Patient:innen mit Nierenversagen leiden in hohem Maße unter körperlichen und psychischen Symptomen, die ihr tägliches Funktionieren und ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Die meisten Hämodialysepatienten leiden unter mehreren Symptomen gleichzeitig, wobei Müdigkeit, Schmerzen, Depressionen und Angstzustände zu den häufigsten Symptomen gehören. Obwohl diese Symptome weit verbreitet sind, werden sie in dieser Bevölkerungsgruppe häufig nicht erkannt und nicht ausreichend behandelt. Die Bewältigung von Symptomen bei Patient:innen mit Nierenversagen kann eine besondere Herausforderung darstellen, da sie hinsichtlich ihres Auftretens, ihrer Schwere und ihrer Dauer oft nicht vorhersehbar sind, was ebenfalls erheblich zum Leidensdruck der Patienten beiträgt.

Die nach der Dialyse auftretende Müdigkeit (postdialysis fatigue, PDF) ist vielleicht das am besten untersuchte Beispiel für die Symptome, die vor und nach der Hämodialyse untersucht wurden. Obwohl es keine allgemein akzeptierte Definition oder Charakterisierung der postdialysebedingten Müdigkeit gibt, wird sie im Allgemeinen zur Beschreibung von belastenden Müdigkeitssymptomen verwendet (z. B., Müdigkeit und körperliche Erschöpfung), die nach der Dialyse auftreten. Schätzungen zufolge sind mehr als 60 % der Hämodialysepatient:innen von postdialysebedingter Müdigkeit betroffen. Die Intensität und Dauer der postdialysebedingten Müdigkeitssymptome ist jedoch sehr unterschiedlich.

Mit der postdialysebedingten Müdigkeit wurde eine Reihe negativer gesundheitlicher Folgen in Verbindung gebracht, darunter:

- längere Erholungszeit nach der Dialyse

- Gewichtszunahme zwischen den Dialysebehandlungen (interdialytische Gewichtszunahme)

- postdialysebedingter Bluthochdruck

- Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Aktivitäten des täglichen Lebens

- eine kostenintensive Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

- erhöhte Sterblichkeit

Obwohl die biologischen Mechanismen, die der postdialysebedingten Müdigkeit zugrunde liegen, nicht vollständig geklärt sind, werden mehrere potenziell beitragende Faktoren in Betracht gezogen: darunter ein höheres Alter, langjährige Abhängigkeit von der Dialyse, Komorbiditäten, Anämie, depressive Symptome, psychosozialer Stress, Bewegungsmangel, und Erhöhungen proinflammatorischer Botenstoffe (Zytokine).

In der Realität sind die Ursache und Wirkung nicht vollständig voneinander zu trennen. Einen Überblick gibt Abb. 1 (Bossola et al, 2023):

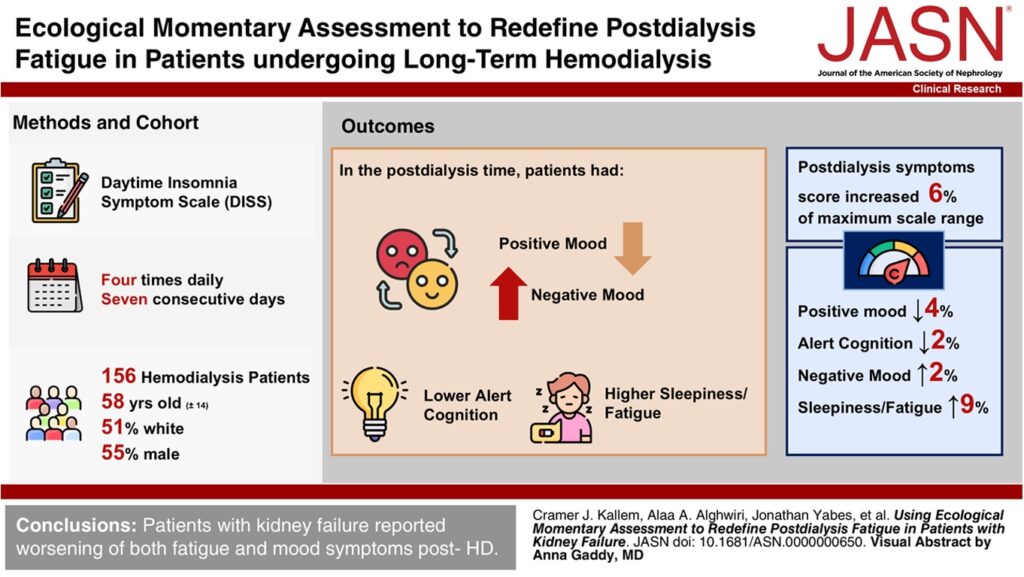

Eine neue Arbeit in JASN hat nun mit einer neuen Methode („EMA“) untersucht, wie sich die zeitlichen Zusammenhänge zwischen Dialysebehandlungen und Veränderungen der Symptomschwere beschreiben lassen. Die Studie wollte beschreiben:

- köperliche, kognitive und psychische Symptome nach der Dialyse

- Vergleich mit Nicht-Dialyse-Tagen

- mögliche Assoziationen zwischen Postdialyse-Symptomen und Patientenvariablen aufdecken

In der Postdialysephase hatten 58 Patienten (38%) eine Verschlechterung ihrer Symptome von mindestens 1 Punkt im benutzten Score. 101 Patienten (64%) erlebten eine Zunahme von mindestens 5%. Gleichzeitig nahm in der Postdialysephase positives Denken und Denkvermögen/Kognition um 4 bzw. 2% ab.

Während diese Zahlen, bedingt durch den benutzen wissenschaftlichen Score etwas nichtssagend wirken, muss festgehalten werden, dass sich in meheren Dimensionen relevante Veränderungen nachweisen lassen. Die Lebensqualität der Patient:innen wird dadurch signifikant beeinträchtigt.

Die Autor:innen schlagen vor, den Begiff „Postdialyse-Fatigue“ zu verlassen, da er zu einseitig ist. Vielmehr schlagen Sie vor, den Begriff „Postdialysesyndrom“ zu nutzen, da er die umfangreichen Symptome, die viele Patient:innen erleben, besser abbildet.

Die korrekte Benennung subjektiv relevanter Beschwerden nach der Dialyse als Postdialysesyndrom hilft dabei, dieses Krankheitsbild

1. besser zu erkennen

2. besser zu verstehen

3. für jeden Einzelnen Maßnahmen zur Beschwerdelinderung zu finden.